OPPO 15 NeoをIIJmioの人気スマホ100円キャンペーンで買ったのでレヴューします

IIJmioのシェアNo.1記念 第二弾 人気スマホ100円キャンペーンでOPPO R15 Neoを購入しました。キャンペーン情報

第1弾人気スマホ100円キャンペーンはすぐに完売。

第2弾人気スマホ100円キャンペーンでは、サブ用の回線としてIIJmioの新規契約自体を検討し、事前にキャンペーンの内容も調べてからキャンペーン開始当日に端末と通話SIMをセットで新規契約しました。

端末とSIMが届いて今使っていますが、OPPO R15 Neoをレビューしたいと思います。

目次

OPPOについて

OPPOについてはWikipediaに詳しく掲載されていますのでそちらを参照して頂いた方が早いかと。OPPO Wikipedia

OPPOは中国の家電メーカーBBK傘下の電気機器メーカーです。2018年第四半期の時点では世界のスマホシェア第4位のメーカーです。

ご周知の通り、今国内で販売されているスマホは中国メーカーが多くなってきています。Hauweiを台頭に、Moto(旧Motorola)や、Xiaomi、ZTEなどがあります。

OPPOはモバイル部門のOPPO移動通信とハイエンドAV機器を扱うAV部門のOPPO Digitalに分かれています。モバイル部門もAV部門同様、ハイブランドイメージ戦略が成功して「OPPO=ハイエンドスマートフォン」の認知が広まり今や世界中で使用されています。

2013年には完全子会社のスマートフォンメーカー「OnePlus」を設立しています。

OPPO R15 Neo開封の儀

開封の儀。

通販で買ったものとかの開封ってなんでこんなにテンション上がるのだろう。

端末本体とIIJmioのスタートアップカタログが同梱されていました。

下画像では省いていますが、付属品は、

- 本体

- 充電器

- マイクロUSBケーブル

- SIMカードツール

- クイックガイド

- ケース

- 重要情報、保証カード付冊子

となります。

OPPO R15 Neoの外観

ずっと5インチを使っていたので6.2インチはやっぱり大きく感じます。慣れるとでかい画面ってほんと見やすくて快適ですね。そして保護フィルムが最初から貼られていたのにはびっくりしました。これは親切ですね。

背面はダイアモンドカットデザインです。

本体左サイドには音量ボタン、SIMカードスロットがあります。

本体右サイドには電源ボタンのみ。

本体下にはスピーカー、MicroUSBポート、イヤホンジャックがあります。

重量は他の同じインチのスマホを触ったことがないので分かりませんが、片手で操作していて疲れる感じはしないです。

OPPO R15 Neoのスペック

OPPO R15 NeoはOPPOのラインナップの中ではエントリーモデルになります。

スペックはOPPOジャパン公式HPで確認できます。

| スペック | |

|---|---|

| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 450 |

| RAM | 3GB/4GB |

| ROM | 64GB(256GBまで拡張可能) |

| バッテリー | 4230mAh |

| タッチスクリーン | Multi-touch,Capacitive Screen | カメラ |

| アウトカメラ | 1300万画素+200万画素デュアルカメラ(f/2.2+f/2.4) |

| インカメラ | 800万画素(f/2.2) |

| 画像サイズ | インカメラ 3264×2448、アウトカメラ(写真モード)4160×3126、(ポートレートモード‐バストアップ)3264×2448 |

| 撮影モード | 写真、動画、ポートレート、タイムラプス、パノラマ | ディスプレイ |

| サイズ | 6.2インチ |

| ピクセル解像度 | 1520×720 |

| タイプ | TFT LCD 1670万色 | 対応OS |

| Android8.1に基づいて開発されたColorOS5.1 | SIMカードタイプ |

| Dual nano-SIM + microSD card | 通信方式 |

| GSM | 850/900/1800/1900MHz |

| WCDMA | Bands 1/2/4/5/6/8/19 |

| FDD-LTE | Bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 |

| TD-LTE | Bands 38/39/40/41 |

| Wi-Fi | 2.4GHz 802.11 b/g/n |

| Bluetooth | Bluetooth® v4.2 |

| OTG | 利用可 | サイズと重量 |

| 高さ | 156.2mm |

| 幅 | 75.6mm |

| 厚さ | 8.2mm |

| 重量 | 約168g |

OPPO R15 Neoのメリット

- ディスプレイは6.2インチと大きいので操作しやすい

- バッテリー容量が4230mAhと大きく、更に省エネモードでバッテリー持ちがいい

- DSDV(デュアルSIM デュアルVoLTE)対応で1台の端末で2つの電話番号を利用できる

6.2インチは始めて使いましたが、画面が大きいのはやっぱり操作しやすいです。

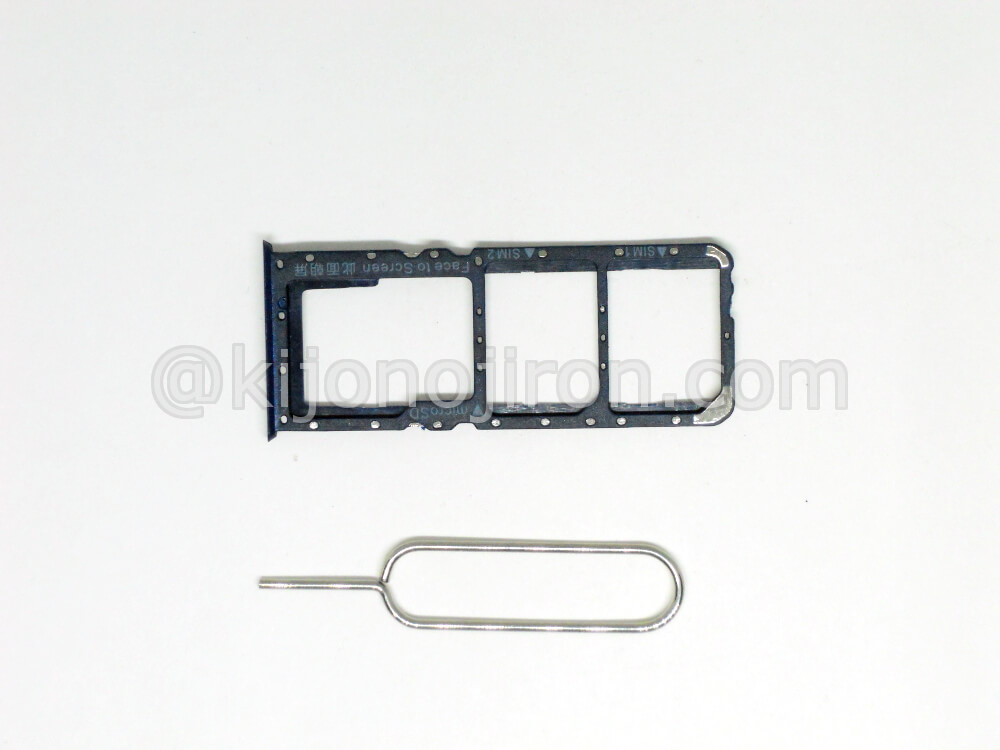

トリプルスロットでmicroSDカードと2枚のSIMカードをセットできるようになっています。DSDV対応なので、LTEデータ通信とVoLTE対応のSIMカードを1台の端末で利用できます。

バッテリーに関しても、大容量バッテリーに加えて、この機種にはスマート省エネが搭載されています。電力を消費するアプリの自動起動、バックグラウンド実行、GPSオフなどを常に最適化してくれます。

3月6日に届いて4月6日の現時点で、満タン充電は3回しか行っていません。使い方にもよるでしょうけど、1ヶ月に3回の充電ってバッテリー持ちが良すぎます!これは嘘でも誇張でもなく事実です。スマート省エネ凄いです。

OPPO R15 Neoのデメリット

- バッテリー持ちを優先しているせいかピクセル解像度は低め

- Wi-Fiが2.4GHzのみ

- USB Type-C非対応

- FeliCa非対応

デメリットと言っても使っていてピクセル解像度も気になりませんし、Wi-Fiに関しても5Ghzは屋内のみ使用可と言う制限がある上に、11acでない限りは実際2.4Ghzも5Ghzも速度はそんなに変わりません。

MicroUSBが少し残念ですね。もうそろそろUSB Type-Cに統一して欲しいところです。

それと後述するOPPO R15 Neoの機能で、「ダブルタップでスクリーンオン」の機能を使っているのですが、少し反応が鈍いと感じました。

あと、FeliCaに関してはこの機種は非対応ですが、OPPO R15 Proは対応しています。早速、日本市場向けにFeliCa対応機種を出してきたのは意外でした。

Color OSについて

OPPOのスマホはColor OSと言うOPPO独自のOSを使用しています。AndroidベースのOSなので、Androidを使っている人からすれば特に操作が難しいといったことはありません。

画面のサイド端を横にスワイプすると目的のアプリや機能にすぐアクセスできるスマートバーは便利です。

セキュリティに関しても実に様々な項目があります。

詳しくはColor OSで確認できます。

OPPO R15 Neoの機能

比較的新しいスマホを触ったことがなかったのですが、最近の機種は色んな機能が付いていて驚きました。

私はスマホを買うとまず設定画面をよく見るのですが、この機種は相当な設定項目があります。

ここでは全部はさすがに紹介しきれないので、最新のスマートアシスト機能に絞っていくつかご紹介します。

スマートアシスト

OPPOのColor OSにはスマートアシスト機能が搭載されています。目的の機能に素早くアクセス可能です。

スマートサイドバーからも目的のファイルや機能にアクセスできます。

ジェスチャーとモーションでは画面OFF時のジェスチャーを設定できたり、スクリーンショットや画面オンのジェスチャーもオンとオフを切り替えできます。スクリーンショットジャスチャーはボタン操作がいらないので非常に便利です。

カメラ起動や懐中電灯のジェスチャーも用意されており、この機能も便利。

スマート通話では、耳に近づけたときに自動で発信する機能など、通話に関するジャスチャーのオンとオフを切り替え可能です。

スマートドライビングでは運転を妨げない機能が用意されています。車内でのBluetoothイヤフォンやカーキットなどを自動で認識して接続してくれます。接続中の着信や通知をブロックするなどの設定も可能です。

アプリ画面分割モード

アプリを二個起動して、画面上下で操作できるモードです。画面を三本指で上にスワイプするとアプリ画面分割モードになります。

真ん中に表示されている緑のボタンで、上下切り替え、アプリ一覧表示することができます。

アプリ画面分割モードを終了させたい時は、起動時と同じく三本指で上にスワイプすれば終了します。

OPPO R15 Neoのベンチマーク

Antutu Benchmarkでは以下のようなスコアになりました。エントリーモデルなので上位と比べると低く感じますね。

Antutu Benchmark RankingではSamsungやHuawei、Xaomiの端末が上位を占める中、OPPOの子会社であるOnePlusの「OnePlus6」が上位に食い込んでいます。

当ブログの記事でもご紹介した、HTML5ベンチマークでは以下のような結果になりました。

まとめ

OPPO R15 Neoはエントリーモデルでも特にストレスもなく使えます。

OPPO製の端末として、よく似たスペックの「AX7」との違いは指紋認証の有無になります。AX7は指紋認証が搭載されています。

あと、ここでは中国製スマホのネガティブニュースに関することは書きません。嫌なら使わなければいいだけですので。

中国製のスマホを使うのは今回初めてですが、セキュリティの設定項目を見ても、セキュリティキーボード、アプリ権限、個人情報保護、入出金保護と実に様々な項目があり、配慮されています。これだけの機能を使って情報を抜かれればもうお手上げです。

早速、NoRoot Firewallも導入していますが、バックグラウンド通信している怪しいアプリもありません。

OPPOは個人的に要注目しているメーカーです。日本市場向けに早速FeliCa搭載SIMフリー機種を販売しているのが凄く好印象です。NFCに対応していてもFeliCaに対応しているSIMフリー機種はまだまだ少ないのが現状です。OPPOがFeliCa対応機種を発売したことで、今後機種の選択肢がもっと増えるといいですね。

FeliCa搭載のエントリーモデルの発表が楽しみです。

ちなみに現時点でのフラッグシップモデルは「Find X」です。

最近、OPPOの初の5G対応スマートフォンが5G CE認定を取得したとの発表がありました。

個人的にはちょっと目が離せないメーカーです。